11月开始,电商们的明争暗斗仿佛已经从白热化上升到赤裸裸了。

昨天,苏宁和金冬这一双老冤家对头明里暗里又怼上了。一位号称苏宁员工的网友爆料公司不准他们去金冬买东西,有记者向苏宁公关部门求证事件真伪,对方回复:目前大家都在忙双十一,自己并没有收到这一“封杀令”。

有网友说两家撕逼也不是第一次了,见怪不怪,习以为常;有人说苏宁管理不够人性化;也有网友说在其位就应该忠于其司,就该挺自己的企业,就像韩国人爱国货那样拥护自己企业的业务......

而听说苏宁内部员工借助这个帖子调侃:公司不让上金冬购物,应该是担心员工不小心买到二手货或者假货。

近年来,金冬确实频频陷入假货风波,难以摆脱“二手东”的阴影。

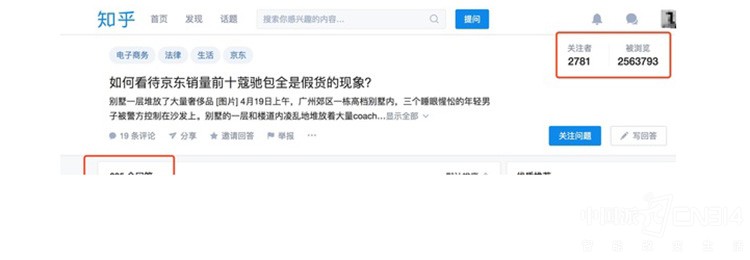

在问答社区知乎上,一个名为“如何看待金冬销量前十蔻驰包全是假货的现象?”的热门问题,已收获了285条回答,问题的关注者接近3000人,浏览量更达到250多万。

在285名的回答者中,有的是买到过金冬假货的用户,有的是金冬店铺的运营者。

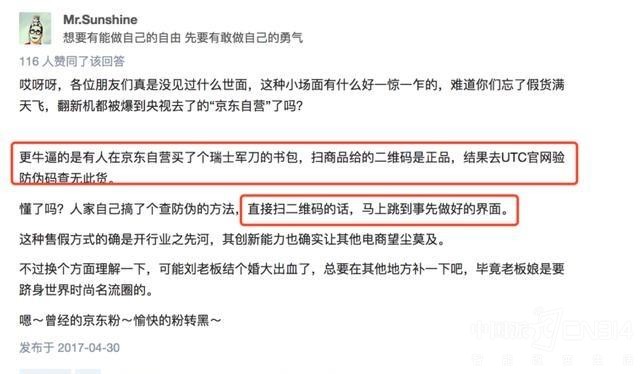

还有网友爆了个大料,称金冬自营的商品全都做了事先处理,用户购买商品后扫描二维码查验真伪,就跳转到事先做好的虚假页面去。

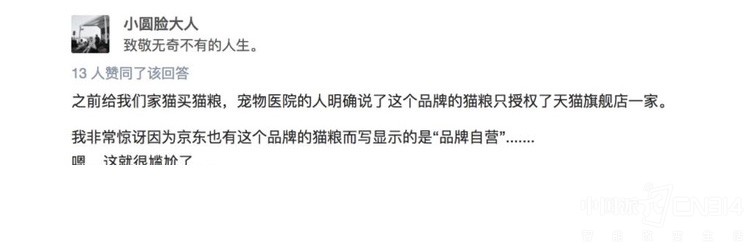

甚至有网友称在金冬自营买到过假猫粮....

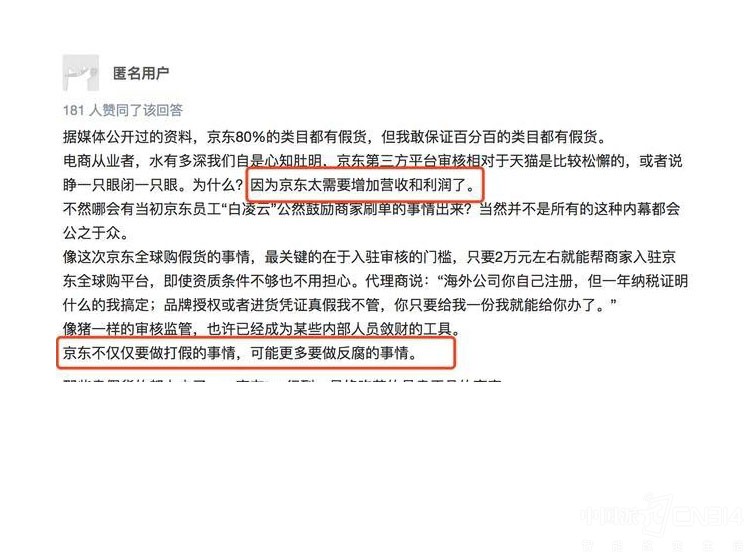

另外还有匿名用户爆料称,金冬80%的类目都有假货,甚至百分百的类目都有假货….

不禁要问,金冬为什么会有这么多假货?

很多人说金冬自营的部分产品尚可以部分保真,但是第三方平台实在是不敢恭维。

不禁想问一下,自信满满的金冬,既然第三方有假货,那为什么金冬要引入第三方,金冬自营又快又好,干脆全部都用自营算了。

事实上很难做到,原因在于,金冬的自营是亏钱的,需要靠第三方商家去“滋养”。

2016年Q4,金冬自营和第三方交易总金额分别达到1150亿和950亿,第三方交易额占比达45.3%。而在这之前,金冬第三方的GMV一直都是在40%左右徘徊。入驻金冬的商家,不但需要缴纳各种费用,比如昂贵的流量费用,金冬还会在销售中进行进行抽成。

事实上,过去几年,金冬GMV增速和毛利润在很大程度上来自开放平台服务,因为第三方的利润更高,自营商品+物流虽然口碑好,但是却是金冬持续亏损的一个重要原因,所以金冬一方面坚持自己的自营平台,另外一方面又不断扩张自己的第三方平台,通过对第三方收取费用来平衡自营的支出,其实是一个拆东墙补西墙的游戏。

但当第三方卖家占比或发展速度超过金冬管理能力时,必将会侵蚀“金冬自营”树立起来的口碑。

而事实又证明,自营的口碑也并不可靠。

4月26日(世界知识产权日)当天,警方查处了多家“金冬全球购”售假店铺,这些店铺都是在金冬全球购的轻奢品牌COACH热售前十的店铺,合计涉案金额高达数百万,经查假货货源多来自东莞,未在保税区发货。媒体经调查还获知:协助售假团伙入驻金冬全球购平台的代办商声称与金冬招商部门有对接与合作,只要2万元左右就能帮商家入驻金冬全球购平台,即使资质条件不够也不用担心“都是人工审核,很容易混过去”。

今天,自营、海外购都接连爆出售假,加上本就饱受假货争议的第三方平台,让金冬标榜正品的言语听起来格外刺耳。

再看昨日的热帖,就算是真的,苏宁恐怕也可以像一位网友那样大声做出回应:“正常!何必买友商二手货。”